第110期

出刊日:2025-04-15

返回上一層青壯年也要小心大腸癌! 大腸癌公費篩檢擴大升級

自2025年起,國內大腸癌公費篩檢年齡下修,40~44歲一等親有大腸癌家族史者即可受檢,無家族史者45歲以上即可免費做糞便潛血檢查,盼藉此讓青壯年及早篩檢,揪出癌前病變息肉,降低大腸癌發生率與死亡率。

諮詢╱邱瀚模(臺大醫學院內科臨床教授、臺大醫院健康管理中心主任、臺大醫院內科部主治醫師)

撰稿╱黃筱珮

考量癌症發生年齡有下降趨勢,衛福部國民健康署自今(2025)年起放寬癌症篩檢年齡補助,其中大腸癌公費篩檢原來僅針對50~74歲民眾,今年起放寬45~74歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查;另40~44歲具一等親大腸癌家族史(父母、子女或兄弟姊妹診斷為大腸癌者),亦可每兩年一次糞便潛血檢查;檢查陽性者可由醫師安排大腸鏡檢查。

此外,根據媒體報導,國健署也打算徵求醫院試辦公費「無痛大腸鏡篩檢計畫」,對象是40至49歲且有直系親屬罹患大腸癌者,盼透過補助無痛麻醉增加大腸癌高危險群的受檢誘因,降低大腸癌發生率及死亡率。

台灣年輕型大腸癌發生率名列前茅

受到生活與飲食習慣西化影響,大腸癌是已開發國家最常見的癌症,在台灣的發生率也節節攀升。根據衛福部公布最新「2022年癌症登記報告」,大腸癌新發生個案有17,643人,較前一年增加1,405人,標準化發生率增加2.7(單位為每十萬人口)。而國人40~49歲年輕型大腸癌的發生率,甚至高於英、美、日、韓等國,在全球排名前三,名列前茅。

檢視2010年至2018年統計數據,國內40至44歲大腸癌發生率,從每10萬人21人增加至29.8人;45~49歲大腸癌發生率也由每10萬人40.4人增加至49.8人,顯見大腸癌在年輕與中壯年族群已成莫大威脅。若以2020年統計數據來看,男、女性大腸癌發生率分別為每10萬人43.12人和29.31人,比鄰近的日、韓和新加坡等國家都高。

大顆腺瘤性息肉盛行率

45~49歲逼近50歲族群

儘管大腸癌仍舊最常見於50歲以上中老年人,約占9成左右,不過年輕化趨勢已不可忽視。臨床經驗顯示,45~49歲民眾的大顆腺瘤性息肉盛行率與50~54歲這個族群幾乎沒有差別,大腸癌風險已逼近50~54歲族群。與20年前相比,兩族群的差距明顯縮小,因此在美國有 「45 is the new 50」的口號,這是針對當今大腸癌年輕化提倡提早開始篩檢的呼籲。

早期大腸癌無明顯症狀易被忽視,幸好可以經由定期糞便潛血檢查與大腸鏡檢查及早發現異常,阻斷癌症的發生或惡化,這也是國內大腸癌公費篩檢年齡下修的主因,希望藉此找出高風險或是早期癌症個案,降低大腸癌發生率及死亡率。

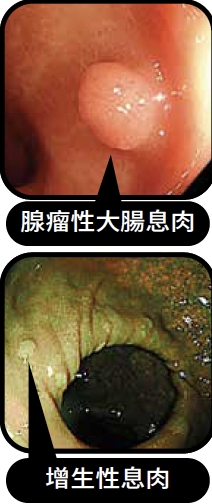

圖說:大腸鏡檢查可及早發現腺瘤性息肉,予以切除,降低大腸癌的發生率。

發現年輕大腸癌個案

應做基因檢測找出高風險家族

大腸癌除了與飲食習慣密不可分,根據統計有20%大腸癌與家族史相關,愈年輕的大腸癌病例與家族史關聯性更高。透過公費篩檢的年齡下修,更有機會發現這群生物學上較為弱勢、帶有致病基因的高風險族群,彰顯篩檢的價值。

大腸癌家族史依據不同的遺傳因子區分為「遺傳性大腸癌(hereditary CRC)」和「家族性大腸癌(familial CRC)」。遺傳性大腸癌中,「遺傳性非息肉結直腸癌綜合症(Lynch syndrome)」約占大腸癌個案的3%左右。該症候群是因為DNA修復機轉(MMR)相關基因發生缺陷所導致,病患不僅容易罹患大腸直腸癌,其他癌症如子宮內膜癌和卵巢癌風險均較一般人顯著上升。

臨床上有位30多歲罹患大腸癌的女性患者,因為非常年輕,懷疑與家族遺傳相關,經基因檢測果然發現帶有Lynch基因。在醫師的建議下,患者家族多位成員接受大腸鏡檢查,結果弟弟也檢出大腸癌、家族中一位國中青少女則被檢出子宮內膜癌。還發現其他家族成員曾罹大腸癌,在定期的大腸鏡追蹤中又二度發現大腸癌,顯見帶有Lynch基因增加罹癌風險的情況實難避免。幸好透過定期追蹤能夠早期發現、早期治療,不僅預後較好,也能減輕相關的醫療支出。

遺傳性大腸癌除了Lynch syndrome之外,還有「家族遺傳性大腸息肉症候群(FAP)」,FAP多肇因於APC基因發生突變,病患大腸內會長出超過百顆腫瘤性息肉,平均年齡在十幾歲的時候就會開始發生。如果FAP病患沒有及早治療,幾乎100%會發展成大腸癌。不過此病發生率比Lynch syndrome少很多。

至於「家族性大腸癌(familial CRC)」是指小於60歲發病,但其特定基因影響不若遺傳性大腸癌明顯,歸類於多基因突變表現的綜合症候群,也就是每個基因位點的小突變加總導致癌症,例如受到表觀基因(epigenetics)突變、或是單核苷酸多態性(SNP)突變影響。若找到這樣的病人,臨床上會先「列管」觀察。至於家族成員在60歲以後才罹患大腸癌,則其遺傳相關性相對就比較低。

根據初步研究,國人大腸癌的基因表現與其它國家不盡相同,因此透過篩檢進一步建立基因庫刻不容緩,才能掌握大腸癌的全貌。

篩檢發現年輕大腸癌個案應提高警覺

大腸癌公費篩檢的年齡下修,還具有更深層的意義:當篩檢發現年輕型大腸癌個案時,醫療團隊應提高警覺,取其病理切片進行特殊染色法偵測免疫突變點,進一步找出是否為Lynch家族,當找到一位時,就應該請其所有家族成員都來做基因篩檢以及大腸鏡檢查,避免漏網遺憾,只要多找到一個個案,就是多救一條命,甚至是救了一整個家族。政府可以朝這個方向來思考當前癌症防治政策,特別是基因檢測這方面的補助或給付政策。

大腸鏡多久做一次?

檢查結果決定追蹤頻率

過去國健署分析糞便潛血篩檢陽性者,每2人中有1人發現腺瘤性息肉(其中有1公分以上大顆息肉比率為20%~25%);每20人中有1人大腸癌,癌症比率高,因此當糞便潛血篩檢呈現陽性時,應進一步做大腸鏡檢查。分析多年篩檢數據發現,定期做糞便潛血檢查的民眾相較於從未做篩檢者,大腸癌死亡率可降低約40%。

做完大腸鏡檢查,其結果與後續追蹤頻率息息相關。國內醫界的建議如下:

- 如果大腸鏡檢查結果沒有腺瘤性息肉,不需要年年做大腸鏡檢查,原則上5至10年後再做一次大腸鏡即可,或是於下一次做糞便潛血檢查時如果呈現陽性,再提早回醫院做大腸鏡。

- 有兩顆以下小於1公分的小型腺瘤性息肉者,5年後再接受一次大腸鏡追蹤檢查即可。

- 有任何一顆腺瘤性息肉大於1公分、或者是雖然沒有超過1公分,但是有3顆或3顆以上的腺瘤性息肉,或者是有任何一顆有高度細胞異形或者絨毛成分,應該3年後就要進行大腸鏡追蹤。

- 發現10顆以上的腺瘤性息肉,隔年就應該再回醫院接受大腸鏡檢查,確認腸道狀況。

- 若是發現大腸癌,後續追蹤頻率則需依照醫師建議。

BOX有大腸癌一等親家族史者,建議直接做大腸鏡檢查

國健署宣布針對40至44歲具大腸癌家族史(父母、子女或兄弟姊妹曾診斷為大腸癌)者提供每兩年一次糞便潛血檢查,雖然篩檢年齡下修,不過臨床上針對有一等親大腸癌家族史的民眾,都是直接安排大腸鏡檢查,因為若有大腸癌家族史,大腸癌風險會高出1.5倍(一位一等親罹患)到5倍(兩位一等親罹患)不等,做大腸鏡檢查較不會漏失重要病灶。

邱瀚模教授認為,篩檢政策的用意應是希望找出更多青壯年大腸癌病人,而年輕就罹患大腸癌也意味著有大腸癌遺傳性與家族史的比率較高,因此篩檢除了下修年齡層,還應有其他配套措施,例如擴及其家族成員,並安排基因檢查(包括用何種檢查方式與費用是否補助等),才不會錯失找到其他高風險個案的機會。

疑 惑 解 除 補 給 站

Q:大腸癌公費篩檢年齡上限為何是74歲?

A:台灣已是超高齡社會,2023年國人平均壽命為80.23歲,而衛福部的大腸癌篩檢政策年齡上限是74歲,為什麼公費篩檢年齡不上調?根據研究,欲比較大腸癌篩檢與未篩檢族群之間的健康差距,約需10年左右才能看出差異,且制定公費篩檢政策的年齡上限通常也會以「平均餘命減10歲」來訂定,平均餘命視各國家地區而異,以求取最大篩檢效益。

Q:大腸鏡活到老做到老?

A:臨床上對於7、80歲的高齡者是否需做大腸癌篩檢,沒有標準答案,視個別情況而定。若年長者想自費篩檢大腸癌,依照「亞太地區大腸癌篩檢指引」,可視自身健康狀況,建議於80歲之前再做一次糞便潛血檢查,或於70歲左右做一次大腸鏡檢查,確定腸道健康情況,之後若無特殊狀況可不必再檢查。因為大腸癌從一顆癌前病變的小息肉到癌變,大約需10年時間,而超過75歲後施行大腸鏡與麻醉,相關的風險也會上升,因此好處與壞處的平衡必須審慎思考,高齡者受檢不見得利大於弊,甚至可能弊大於利。

請別錯過本期其他精彩內容…

- 【總編輯的話】減重、運動、戒酒,守護好心肝

- 嘉義市議員43歲肝癌驟逝 定期追蹤檢查 才能及早發現有效治療

- 美國女星於家中猝逝 傳曾動過換肝手術 換肝後需留意排斥與感染

- 飲食 + 運動 + 新藥 擺脫代謝性脂肪肝 找回好心肝!

- 新預測模型 可算出哪些脂肪肝病人是肝癌高風險族群!

- 脂肪肝可能讓肝腫瘤 在超音波下「隱形」 增加肝癌消融治療難度!

- B、C肝合併代謝異常 死亡風險與罹患肝癌機率大增!

- 愛心捐發票,幫助肝苦人

- 國內百萬人「暴飲」、飲酒年齡層下降 專家呼籲合法飲酒年齡應延至21歲

- 酒精無安全劑量、易成癮 酒癮治療復發率高 結合藥物與心理治療助戒酒

- 歐洲新版肝癌診療指引發布 台灣的肝癌診療現況又是如何?

- 【愛肝新樂園】剩下一根頭髮,你要吹哪一邊?

- 腸胃炎是病毒感染還是吃壞肚子?

- 孩子常喊肚子痛? 幼童腹痛常見原因與處理方式

- 肝爹信箱 有問必答

- 保肝列車首度前進臺東 「今年超了沒?」

- 肝基會奔赴偏鄉 為嘉義隙頂鄉親照亮健康之路

- 肝基會電訪關心B、C型肝炎病人追蹤現況 提升追蹤意願 守護肝臟健康

- 臺大吳明賢院長著書以醫弘道 何曉亮先生愛心響應購書 嘉惠醫學生傳承行俠仗醫

- 【請問好心肝】冠狀動脈疾病5問 吳造中教授 專業解答

- 【請問好心肝】肝硬化5問 陳健弘醫師專業解答

- 【請問好心肝】前列腺疾病4問 劉詩彬醫師專業解答

- 【請問好心肝】頭痛4問 劉冠吟醫師專業解答

- 【請問好心肝】便祕4問 洪芊慈醫師專業解答

- 【好心肝故事】肝癌病友陳怡君小姐 翻轉上一代諱疾忌醫觀念 定期追蹤,早期發現肝癌

- 好心肝門診中心擴建診間服務 亟需您的愛心襄助